だめ男ばかりを好きになり、そうした男性たちとの関係を渡り歩いてしまう女性たちの実情を描いた大ヒット漫画『だめんず・うぉ~か~』。その作者として知られる人気漫画家・倉田真由美氏は、“だめんず”という言葉を社会に定着させた立役者でもある。今やこの言葉は作品の枠を超え、一般名詞として広く使われるようになっている。漫画家として活躍する一方で、コメンテーターとしてさまざまなメディアで、またSNSを通じて自身の考えを積極的に発信し続けている倉田氏。たびたび炎上に見舞われながらも発信を続ける背景には、同氏なりの深い覚悟と信念があった。

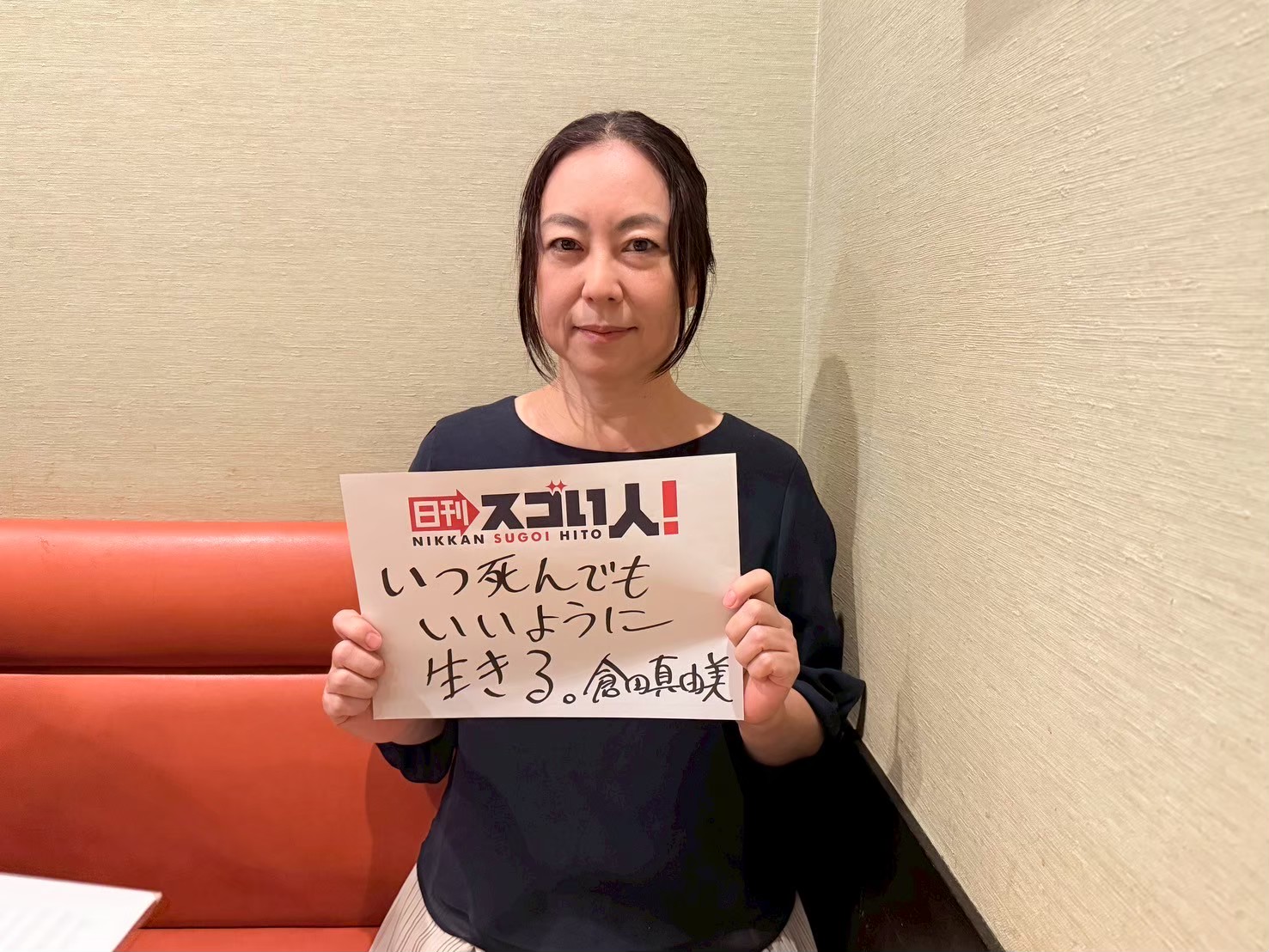

いつ死んでもいいように生きる。

本日の見どころ

▶「独自路線」を貫いた子ども時代

▶“普通の女子”へのあこがれ

▶少女漫画挫折からギャグ漫画家への転換

動画を観る

忍者修行に没頭――独自の世界を生きた子ども時代

「独自路線を行っていた」(本人談)小学生時代

出身は福岡県で、家族は両親と2歳下の妹が一人です。父は3年前に他界しましたけど。母は健在で、父が他界してから、花開いたように遊んでいますね。このパターンって多いですよ。父は“ザ・昭和”の人で、「俺の飯は?」みたいな人でしたので、母はまったく家から出られなかったんですね。父が亡くなってから乗馬、体操、川柳など、習い事を4つほど始めました。うちの実家の周囲の未亡人たちを見ると、生き生きしている人が多くいます。配偶者が亡くなって花開く老女(笑)。私は、小さい頃から絵を描くことは好きでしたが、特段うまいとかではありませんでした。振り返ってみると、趣味とかが、わりと独自路線を行く子ではありましたね。忍者になりたいとか、超能力を手に入れたいとか。そういうようなことを思う子どもだったので、今思えば、わけのわからない修行をしたりしていました(笑)。小学3、4年生の頃です。仏壇のロウソクを自分に垂らして、その熱さに慣れるとか。忍者修行の一つとされる、小さい芽の上をジャンプする訓練。毎日その芽を飛んでいたら、次第に芽が伸びて高くなっても自然に飛べるようになるという。もちろん、途中で飛べなくなるんですけど(笑)。あとは般若心経を覚えたり。親からどう見られていたかはわからないですけど、私がやることにあれこれ口を出すタイプじゃなかったので、その点ではすごく助かりました。私という人間を制限されなかったなって思うから。意味ないことをたくさんやっていたので、「意味ないことって意味ないんだ」っていうことは、そのときに気づきました(笑)。そういう意味では私、わりとリアリストですよ。中学ぐらいまではそんな感じで少し変わったところがあったから、高校に入ってからは変わっているところをなるべく伏せようというか、バレないように、なるべく世間に寄せていこうと思いましたね。

少女漫画家を夢見て――こっそりと『リボン』に応募

リボン応募作

小学生の頃はエレクトーンや習字を習ったんですけど、エレクトーンは楽しくなかったし、字は下手。本人に素養がないと何も意味もないってことも、そのときに学びました(笑)。好んでやることじゃないとダメですね。中学の部活は美術部ですが、何でも自分の好きなようにイラストっぽい絵を描いたりしていただけだったので、デッサンとか油絵とかの基本が全然わからない。30代の頃にテレビ番組で、“絵がうまい芸能人コンテスト”みたいな企画があって、蛭子能収さんのほか、レーザーラモンHGさんなど芸人さん何人かと一緒に出演したんですが、私と蛭子さんが一番下手でした(笑)。私、30年ぐらい漫画家やっていますけど、基本がないから、いつまで経ってもパースの取り方がよくわからないんです。漫画が好きだから、やっぱり自分の足りなさっていうのは痛いほどわかる。だからこそ、ギャグ漫画に行くしかなかった。子どもの頃はストーリー漫画も描いていたんですよ。少女漫画雑誌『りぼん』(集英社)では毎月作品を募集していたので、中学生の頃から作品が完成するたびに応募していました。誰にも言わずに、こっそりと。今にして思えば、しょうもない作品でしたから、今度こそ絶対に入選だって思いながら応募しても、箸にも棒にもかかりませんでした。

スパルタ塾で猛勉強――その反動でオシャレ路線に

中学3年生の時にスパルタな塾に通い、そのときは猛勉強しました。その塾が性に合っていたんです。一言で言えば、楽しかった。そこの塾は、とにかく成績を上げろっていう方針で、朝の10時から夜中の1時とかまで勉強させたりするような塾だったんです。今だったら問題になるようなゴリゴリの塾。月に1回、テストがあり、その結果で席順が変わる。それがとてもやりがいがあって。結果が廊下に張り出された時に1番になると“よし”って思う。そういうタイプだったんです。なんとなく入って、めちゃめちゃ水が合ったっていう感じですね。もっとも、猛勉強した反動で、高校合格で燃え尽きてしまい、進学後は色気の方に行ってしまいました。中学校までは赤縁メガネの真面目っ子だったんですよ。オシャレとか何の興味もなく。そこでも我が道を行けたんですよ、いじめられたり、いじめたりといったことは人生で皆無で過ごせましたが、それってやっぱり結構、独自路線だったっていうのがあると思うんですよね。真面目っ子だけど気が弱くもないから、「あの子、変わってるね」みたいなポジションだったんだと思うんですよね。

“普通っぽい女子”になりたかった高校時代

高校時代は食物部で活動

高校での部活は食物部。高校は共学ですが、女子しかいない部で、お菓子を作るのが主な活動。なぜこの部に入ったかというと、“普通っぽい女子”になりたかったんです。“変わっている女子”として生きるのが嫌で。すごく衝撃だったのが、“普通女子”たちが男子の話をしている時に、その話にあまり乗れなかったこと。「誰々先輩かっこいい」とか、そういう話にあんまり乗れていない自分がいて。その時の違和感は印象深いです。中学校の時もそうですが、今でいう“歴女”みたいな小説の中の人物とか、漫画の中の人物が好きだったんです。今でいう“二次元萌え”。吉川英治の『三国志』の「曹操孟徳(そうそうもうとく)」が好きで。ちょっと秘めた感じのキャラクター。佐々木小次郎も好きだったし、『機動戦士ガンダム』ならシャアが好きでした。『きかんしゃトーマス』の赤い機関車「ジェームズ」とか。“赤い機関車推し”みたいな。3年間、普通の女子風にはしたけれど、普通になったという感覚はあまり持てませんでした。普通ってなんだ? みたいに言われると困るんですけど。私はやはり「普通じゃないな」みたいに思ってしまっていたから。傍から見たらどうかわかりませんけど。

少女漫画=恋愛漫画にパワーがある理由

高校時代も漫画は描いていました。「リボン」への応募も、大学1年までは続けていました。やっぱり、いま読み返してみると、光るところがまったくない漫画でした。自分の恋愛感情を昇華するために描くみたいなところがあったんですよ。少女漫画家ではよくいるんですけど、自分の理想とする男とか、理想の恋愛のスタイルを作品に投影する。それに全力投球で乗りながら描くから、読者もそれに乗れるわけで。それってね、自分が恋愛してくると難しくなるんです。実際の恋愛の方が面白くなったり、やっぱり実際の男に毒されてくる。だから少女漫画家って異常に若いんですよ。10代でデビューして、20代が旬で、30代からは描けなくなるってケースが多い。30代でも描き続ける人はいますけど、主流は20代。恋愛エネルギーが踊るんですよ。こんな男がいたらいいなーって思いながら描くから。もちろんそういう作家さんばかりじゃないけど、でもそういう方も多いから、なんか恋愛漫画としてパワーがあるんですよ。

就活全滅からの転機――ギャグ大賞受賞でプロデビュー

デビュー作「ほしまめ女学院」

大学時代はサッカー部のマネージャーをやっていました。それもやっぱり、“普通女子”になりたいという動機からで。恋愛は片思いの人はいたんですけど、うまくいかなかったですね。過剰な恋愛体質があだになったというか。思いを伝えちゃいすぎるのが、だめだった原因かもしれません。うまくいかない恋愛をして、そこで学習しました。そういう意味で“学習する女”だとは思うんですね。ただ、リアルな男を見れば見るほど。少女漫画は描けなくなりました。大学4年時は就職活動で出版社も受けたんですけど、どこも落ちてしまいました。そうした失敗もあって、ならばもう漫画家になろうかなと。やはりどこか漫画を描きたい自分が、作家として何かやりたいという思いがあって。だから、気持ちが入り込めないまま就職活動しちゃったということはあるかもしれません。大学を卒業してどこにも行くところがないってときに、『ヤングマガジン』(講談社)で「ギャグ大賞」を受賞して、「ほしまめ女学院」っていう4コマ漫画でデビューしました。これで私もいけるんじゃないって思ったんですけど、そう甘くはありませんでした。「ギャグ大賞」の賞金は80万円。大金でしたが、生活していたら一瞬で使い果たすお金ではありますよね。デビューしたとはいえ、しばらくはアルバイトをしながらのカツカツの生活が続きました。デビュー1年後ぐらいに、初めて4ページの連載の仕事をいただいたんですが、月に入ってくる原稿料は2、3万円ほど。だから、それだけでは全然食べられない。アルバイトは麻雀荘や居酒屋の店員、塾講師をやりました。塾講師はあまり向いていなかったですね。人に伝えたいことが常にある方なので、教科書に沿ってただ教えるのが性に合わなかった。

倉田真由美氏 プロフィール:

1971生まれ。漫画家。一橋大学卒業後、「ヤングマガジン」の「ギャグ大賞」で大賞受賞。2000年、だめ男を好きになる女たちを描いた「週刊SPA!」(扶桑社)の連載『だめんず・うぉ~か~』で大ブレイク。マンガ・エッセイなどの執筆活動のほかにテレビ・ラジオ出演、トークショーと多方面で活躍中。最新刊は『夫が「家で死ぬ」と決めた日』(小学館)

取材/守安法子(編集長) ライター/長澤千晴 撮影/久世薫