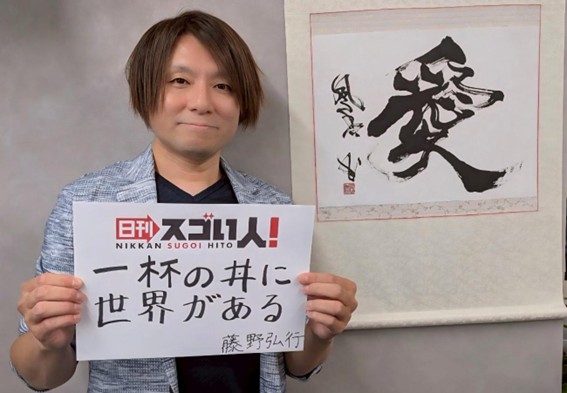

全国に約18,000店以上あるとされるラーメン店。昼どき、有名店には長蛇の列ができる、もはや国民食と言ってもいい存在だが、インバウンド需要も急速に高まっている。そんなラーメンブームに一役買っているのが、ラーメン愛が高じ、日本唯一のインバウンドラーメンコンサルタントとして活躍している藤野弘行氏だ。サラリーマンとの二足のわらじを履く多忙生活ながら、ラーメンに対する深い情熱と探究心で、人気番組「マツコの知らない世界」にも複数回出演するなど、多方面から注目されている同氏。その原動力を探った。

一杯の丼に世界がある

今日の見どころ

◆“ラーメンビッグバン”をリアルタイムで体験した世代としての原点

◆出汁文化と塩ラーメンに込められた“日本人のDNA”への探究心

◆ラーメン文化を次世代と世界へ広げる“語り手”としての使命

ラーメンのビッグバンと賞の誕生

―学生時代からラーメンを食べ歩いていらっしゃったのでしょうか。

TRYラーメン大賞」公式Xより

そうですね。大学生になった頃の1996年に、業界でいうところの“ラーメンのビッグバン”が起きるんです。「麺屋武蔵」「青葉」「くじら軒」という、俗に“96年組”とも呼ばれる注目のお店が誕生するんですね。これに続くように、ラーメンに関する情報誌が増え、その企画で、ラーメン業界の発展を牽引する「Tokyo Ramen of the Year」、その頭文字をとった「TRY」という企画が注目を集めます。毎年、誌上にて味のジャンルごとに新店舗や名店のラーメン店のランキングを発表する企画です。TRY大賞や各部門賞が発表されるんですが、この「TRY」に掲載されているラーメン店をひたすら食べ歩くというのが、学生時代の一番の食の楽しみでした。評論家の方々がラーメンをどんな表現で、どう評価しているか、そして自分はどう感じたか。この自分の感性と評価情報の突合の繰り返しの年月が、その後、現在の味覚や評価の軸になったと思います。時代はまだ、ミシュランガイドや食べログ百名店などが一般的になる前の食の黎明期です。そんなことをやっているうちに、いつからか審査結果などが発表される前に、ランキング上位に入るお店、どこがどう評価されるかっていうのがわかるようになってきたんです。それからは自分が見つけた美味しい店の「ラーメンを誰かにおすすめしたい!」という気持ちになって、会社にラーメン部を作りました。会社のオフィシャル部というわけではないんですが。上司や同僚も参加してくれて、自分のおすすめのラーメン店を紹介していきました。すると、「とても美味しかったよ」との反応をいただき、「次は〇〇なラーメンが食べたい」というオーダーが入るようになりました。それまでは、自分が好きなラーメンを案内することが多かったのですが、相手の食べたいラーメンを探す面白さと喜びを感じ、ここが一ラーメンフリークとして「利己的」から「利他的」に変わったタイミングでもありました。そうした経験が最終的に、今のインバウンド向けコンシェルジュへの取り組みにつながっていった気がするんですよね。

ラーメンの奥深さと魅力、そして店主達の想い

―子どもの頃から「食」に対して強い思いがあったのでしょうか。

取材にて

小中学生の頃は、お話したように外食に行くことがあまりなく、自分で料理をする機会も多くありました。そのときに好きだったのが、出汁を取るっていう工程だったんです。鰹節を削って、昆布で一番出汁をとるなんてことをやってみて、あ、顆粒出汁とは違う、柔らかさがあって奥深く、でも香りが強い、この食の形を作りだした日本人ってすごいなと感じて。その出汁文化に対する興味とラーメンがすごく自分の中でハマった感じがしますね。ラーメンを食べているときにだんだん分かってきたのは、店主の数だけその味がある。出汁のバランス設計こそが店主の腕前。徒弟制度があって暖簾分けした店でも、やはり店によって味に個性が出てくる。めちゃくちゃ面白い世界だなと思います。師匠の味を守るとかね。精神論ではあるんですけど、その精神論が生きているところも、ラーメンがソウルフードって言われる所以なのかなと思うんです。最近、いろいろなところで「ラーメン一杯1,000円なんて安すぎる。もっと値上げしたらいいのに」という声を聞きます。コロナ以降の物流コストの増加、急激な円安などによる素材の高騰は避けられず、価格帯をあげていくという部分は私自身も凄くよくわかりますし、この流れは落ち着くまでもう少し時間がかかると思います。一方で、ラーメンの根本にある精神は、戦後の日本において食べ物がなかった時代、その時代の経営者達が口を揃えて、「子供達にお腹いっぱい食べ物を食べさせてあげたい」っていう想いがあり、まさにチキンラーメンの生みの親の安藤百福さんがそうだったと思います。そういう時代背景を踏まえ、高度経済成長期に普及したのがラーメンで、なるべく安く安心してお腹いっぱいになってほしい、価格も抑えたいっていう店主の思いやりも入っていると思うんです。これはビジネスとはまた違う領域で、ソウルフードとしてのラーメンとの距離感、ここに日本人らしさがあると思っているんです。日本のラーメンから、世界のラーメンへ変わって久しい、この部分が今後どのように最適化されていくかを特に注目しています。

アカウント名「tanreisan」の由来

―インスタから特に伝わってくるのが「塩ラーメン」への熱い思いです。

インスタグラムのアカウント名は「tanreisan」です。この「tanreisan」って何かっていうと、実は神奈川県に“神奈川淡麗系”っていうジャンルがあるんです。それは醤油や塩のあっさりした奥深いクリアなスープなんですね。2000年の前半に高座渋谷にあった中村屋さんを食べて感動して以来、このジャンルがずっと好きなので、そこから名付けました。淡麗系の中でも特に塩ラーメンの魅力が凄いと思っていて、感覚としては麺や具材を塩につけて食べているという感覚と、出汁×塩ダレからダイレクトに届く素材の旨味と風味の広がりを楽しむ、という2つの観点を持っています。お店によっては様々な具材が塩のスープに合うように調理され、塩に浸して食べる、まるで丼の中で天ぷら屋さんのような楽しみがあります。出汁に合わせる塩ダレは、扱う塩の甘み、尖り、まろやかさ、食材を絡めて風味と旨味を加えたアレンジなど、店主の力量が問われます。シンプルだからこそ見えてくる、素材の本来の旨味、組み合わせの相性など、寄り添うような食材のハーモニー、そんな喜びがあります。日本は島国なので、初めてあった調味料が海水の塩であった可能性は高く、おそらくこれが原点にあるように思っています。例えば、旅先で見る鮎の塩焼きとか、おにぎりに塩をまぶしただけとか、およそ料理とは呼べないようなものを見た時にも惹かれるのは、これは間違いなく日本人のDNAに塩を食べる文化が刻まれていると感じます。

インスタグラムのアカウント名は「tanreisan」です。この「tanreisan」って何かっていうと、実は神奈川県に“神奈川淡麗系”っていうジャンルがあるんです。それは醤油や塩のあっさりした奥深いクリアなスープなんですね。2000年の前半に高座渋谷にあった中村屋さんを食べて感動して以来、このジャンルがずっと好きなので、そこから名付けました。淡麗系の中でも特に塩ラーメンの魅力が凄いと思っていて、感覚としては麺や具材を塩につけて食べているという感覚と、出汁×塩ダレからダイレクトに届く素材の旨味と風味の広がりを楽しむ、という2つの観点を持っています。お店によっては様々な具材が塩のスープに合うように調理され、塩に浸して食べる、まるで丼の中で天ぷら屋さんのような楽しみがあります。出汁に合わせる塩ダレは、扱う塩の甘み、尖り、まろやかさ、食材を絡めて風味と旨味を加えたアレンジなど、店主の力量が問われます。シンプルだからこそ見えてくる、素材の本来の旨味、組み合わせの相性など、寄り添うような食材のハーモニー、そんな喜びがあります。日本は島国なので、初めてあった調味料が海水の塩であった可能性は高く、おそらくこれが原点にあるように思っています。例えば、旅先で見る鮎の塩焼きとか、おにぎりに塩をまぶしただけとか、およそ料理とは呼べないようなものを見た時にも惹かれるのは、これは間違いなく日本人のDNAに塩を食べる文化が刻まれていると感じます。

新店舗の探し方のコツ

―1年間で何杯くらいラーメンを食べるのか気になります。

一日一杯を目標に食べていて、先日も友人と群馬、長野、山梨に遠征に行った際は、4日間で39種類のラーメンを食べてきました。今年はこのままいくと少し多めの年間500杯ペースなんですが、実はあまり数字は意識せず、また最近はラーメンだけにならないよう、自炊を増やしたり、ラーメン店以外のレストランを開拓していて、食の新しい形や、新味、また自分自身の新しい食の軸を探しています。コンサルタントを始めたこともあり、ファストフードであるラーメンと他の食との対比、特にコスト、時間、おもてなしなど、なるべくラーメンを外側から見るようになったのは大きな変化でした。新店舗の探し方はよく聞かれるのですが、キーワードを「食べログ、新店舗、ラーメン、東京」で検索すると、その日東京でオープンした店から表示してくれるので、その内容を見て、まだ点数の付いていないお店を食べに行きます。よくミシュランスターやビブグルマン獲得店、食べログの百名店など有名店を回るかも聞かれますが、大切にしているのは周りの情報よりも自分の中のインスピレーション。ちょっとしたレビューの言葉の切れ端、写真からのオーラ、店舗が持っている歴史、ユニークさなど、そういった魅力に惹かれ、そこに「自分だけが発見した名店」が隠れていたりします。また、おすすめの食べ方は、醤油なら醤油、味噌なら味噌で、自分が通う店を一つ見つけて、各味の「軸」を持つこと。その軸ができれば、後は他の店舗と味の比較ができるし、なにより食べ歩きが楽しくなります。

語り手の大切さ、ラーメン文化を世界に!

―ラーメン業界への思いを教えていただけますか?

東京麺会では学ぶ意欲旺盛なラーメンインフルエンサーが一堂に会する

ラーメン業界は作り手(ラーメン店主)、食べ手(消費者)、語り手(インフルエンサー)のサイクルが上手く回っていると思っており、日本食の中でも特に語り手が多い食のジャンルじゃないかなと思っています。現在、ラーメンインフルエンサー達が集まる「東京麺会」というイベントの活動を行っており、全国のラーメン好き、20代の学生から60代のベテランまで、一緒になって勉強会をしたり、懇親会を行っています。ときにはプレゼン大会やテイスティング大会を開催し、一緒にラーメンや食文化に関する知識・スキルを伸ばしていくことを目的にしています。ラーメン店舗は、新旧交代が早く、東京だけでも年間200~300店が開店し、そのうちの約9割が5~6年以内で閉店するというデータもあり、厳しい業界です。幸いにもインフルエンサーは多いので、彼らの力を借りて、お店の情報を正しく伝え、食べる人が行きやすくなったり、良質なラーメン店がきちんと評価されるようになったりするにはどうしたらいいか、というのを考える、伝えていく、というのがとても大切だと思っています。

各エリアにラーメンマスターを育てる

―プレゼン大会にテイスティング大会! 内容が本格的ですね。

プレゼン大会では、発表者にとってその年の一番のラーメン店、ラーメンをスライド一枚にまとめて発表します。要は一人一人がお店をどうアピールするか情報をまとめ、表現する、その一瞬の力を磨いていくんです。インフルエンサーで大事なのは、そのインフルエンス力を正しく高めていくところだと思っており、SNSやツールの機能やマーケティングの手法だけでなく、そうしたマインドセットや共有での学び場を通じて、業界発展のために、みんなで切磋琢磨していければいいなと思っています。今後の動きとしては、次に大阪麺会の立ち上げ、来年には東北麺会を作りたいと思っていて、全国間でのインフルエンサーの交流、インバウンドの方向けのアテンドがどの日本のどのエリアでもできるように、各エリアのラーメンマスターを育てて行きたいと思っています。現在の日本は、国力低下が語られる一方で、観光という新たな成長軸が注目されています。その中心にあるのが日本食だと思っていて、世界遺産登録の条文にも書かれた出汁文化、庶民の味からミシュランまで上り詰めた進化、地域性や独創性をまとったラーメンこそは、いまや日本を訪れる旅人にとって欠かせない体験の一つ。経済の弱さを補うだけではなく、日本の文化力を示す一つの「武器」として、ラーメンは観光大国・日本の未来を力強く支えていくと思っています。SNSという小さな一人の発信が世界に届く。その体験と喜びを通じて、より多くの世界のラーメンファンに美味しい一杯を届けていこうと思っています。

完

取材・ライター:長澤千晴

藤野弘行氏 プロフィール:

1978年生まれ。豊富な食経験と分析力を活かした日本唯一のインバウンドラーメンコンサルタント。レストラン商品開発のアドバイザー、ラーメン店舗のPR、ラーメンに関するインバウンドコンシェルジュ・アテンドとしても活躍。インスタグラム「tanreisan」にて全国の様々なラーメンを世界に向けて発信中。「マツコの知らない世界」(TBS系)に専門家として二度出演。東京のラーメンインフルエンサーを集めて勉強会を行う東京麺会の代表

取材後記

ラーメンに対する愛情をたっぷりと語ってくれた藤野さん。微に入り細に入り調査を重ね、「相手が食べたいラーメンを探す」徹底ぶり、その「利他的」な姿勢、ホスピタリティの高さには脱帽です。作り手と食べ手をつなぐ藤野さんと、ともに学んだラーメンインフルエンサーの方々の、今後の活躍が楽しみでなりません。