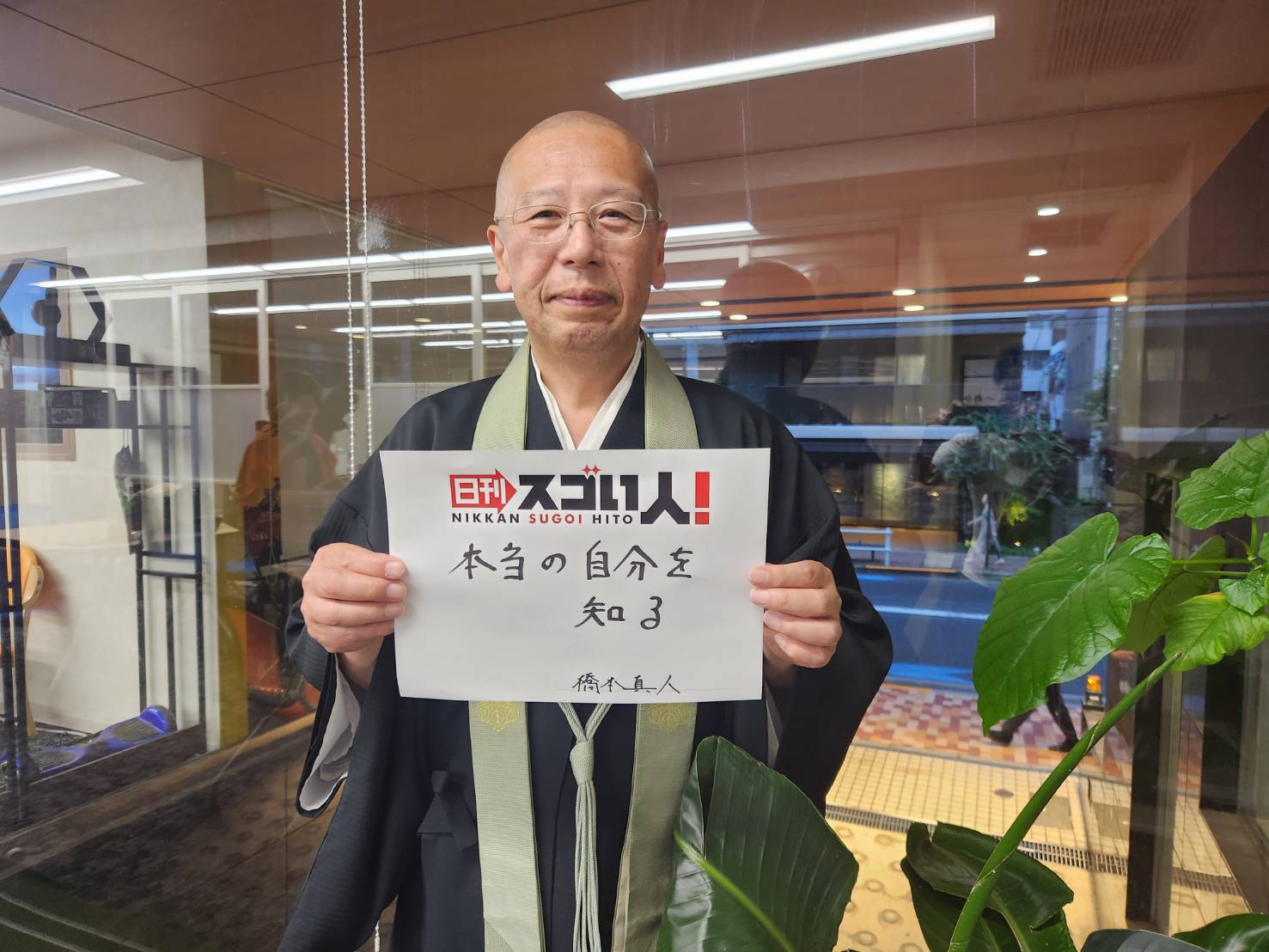

昨日に続いてご紹介するのは、和歌山県の高野山高校の校長、橋本真人様。

岸和田のだんじり祭りで有名な大阪府岸和田市に生まれ、幼少期から厳格な教育を受けながらも、自分の道を模索し続けた橋本校長。現在は高野山高校の校長として、仏教の精神を軸にした教育を実践しながら、生徒たちの未来を支えるために尽力されています。挑戦し続けることの大切さや、自分自身の可能性を信じることの重要性を教えていただきました。

◆見どころ◆

▶アメリカでの仏教留学と異文化体験

▶教師として生徒と向き合う日々

▶令和時代の高野山高校の学びの在り方とは

アメリカでの挑戦と異文化での学び

編:ロサンゼルスの高野山別院での生活は日本とは違うのでしょうか。

橋本:日本と同じように、ロスでもお寺には毎日さまざまな方がいらっしゃいます。夜の9時くらいまでは訪問客がありました。ボーイスカウトの活動や開教師の方とお食事をとったり入浴したり。夜はお寺に宿直です。

編:お寺の中では日本語ですか?

橋本:そうです。昼間は学校で英語の勉強をして、お寺では日本語も交えて仕事をしていました。1981年でしたから、まだ日本人留学生は稀な存在でしたね。英語の先生やクラスの多国籍の友達がお寺に訪問してくれたりもして、有意義な経験をさせてもらいました。別院の信者さんというのは当時ほとんどが日系2世、3世です。ですから説法は英語で行う必要があります。英語で説法するのはとてもじゃないですけれど私の英語力ではなかなか難しかったですよ。最初はまったく通じず、原稿を書いては赤を入れられ、書いては赤を入れられ、を繰り返して、学校とは違う宗教独特の英単語を学ぶ貴重な経験をさせていただきました。

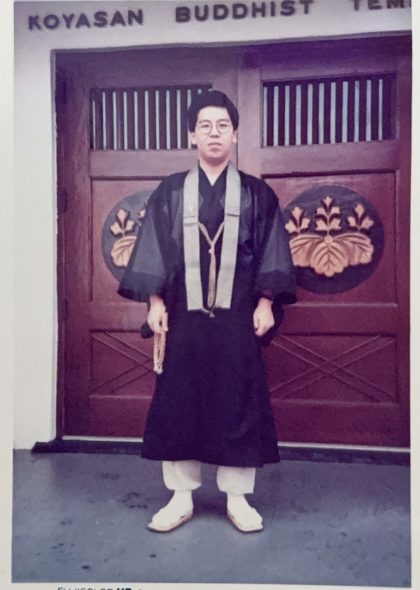

アメリカ留学研修時代 高野山別院正面にて

編:一般的な語学留学とはかなり違う経験をされたんですね。

橋本:最も苦労したのは、単なる言葉の壁ではなく、文化の違いでした。日本では当たり前のように行われる法要や儀式が、アメリカでは理解されにくいことが多かったのです。そのため、信者さんが日常生活でどのように仏教の教えを活かせるかを意識しながら、学びを深めました。

また、現地の子どもたちに仏教を紹介するワークショップを開催したりすることで、幅広い世代の人々と交流する機会を増やしました。

アメリカ留学研修時代 ロス・コミュニティースクールにて 私の右横がペレーズ先生

帰国後の修行と教師としての道

編:留学を終えて帰国後は、どのような道を歩まれたのでしょうか?

橋本:帰国後、高野山大学を卒業したらロサンゼルスの米国別院に来ないかと直接お誘いがあったのです。しかし、私自身はまだまだ日本で修行を深めたいという思いもありましたので、師匠とも相談して日本に残ることを決めました。英語での説法の難しさをわかっていたという点もありますが、当時、現地にいた日系二世の尼僧の先生に、「あなたはアメリカに向いていない。ルートビアが好きではないのだから」と言われていたことも大きかったですね。全然おいしくなかった(笑)。

編:ルートビアは確かに!(笑)でも誰でも米国別院で働けるわけではないですから、もったいない気もします。

橋本:私は大学を卒業してから、加行(けぎょう)という基本的な100日修行をすると決めていましたので、それほどの迷いはありませんでした。この修行では、毎日決められた時間にお経を唱え、一定の食事制限を守るという厳しい環境の中で、自分自身と向き合う時間を持ちます。修行中は外界と遮断され、時には体力的、精神的に厳しく感じることもありましたが、それを乗り越えることで僧侶としての自覚が深まりました。

編:真摯に仏さまと向き合う時間なのですね。

橋本:その頃教育実習で訪れた母校で、宗教科の教師としてのお話がありましたので、ありがたく務めさせていただくことにしました。翌年の4月から高校教師として働くわけですから、師匠とも相談して大学生活最後の夏休みと春休みの期間を利用して加行(けぎょう)をすることに決めました。アメリカから帰国して、あれよあれよと導かれるように進路が決まっていきました。

当時、「生徒を理解するためには寝食を共にするのが一番良い」という師匠の教え通りに、寮監として男子寮に住み込みました。生活の拠点が男子寮ですから朝の読経から夜の点呼まで一日中生徒と一緒です。TVが私の部屋にしかないものですから、生徒がTVを見に来るので毎日騒がしかったですね(笑)。今でも当時の教え子たちとは交流があります。

編:名実ともに生徒に寄り添う先生でいらしたんですね。

橋本:学校では「宗教」と「日本史」を教えました。弘法大師やお釈迦さまの生涯も教えましたし、般若心経の解説などもやっていました。ただ教科書の内容を教えるのではなく、生徒たちが自ら考え、仏教の教えを日常生活にどう活かすかを意識して教えました。体育祭のクラス対抗リレーでは担任がアンカー―を走ります。私も生徒といっしょになって体育祭を盛り上げましたね。

高校教員時代 後列右が私 (昭和60年)

編:熱血のすごく良い先生ですね。

橋本:そして29歳の時に、虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)という 修行に挑戦しました。これは虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)という仏さまの短いお経がありまして、ご真言というのですが、これを50日間に100万回唱える修行なんですね。だから1日に2万回。

編:100万回!? 唱えたご真言の数を忘れてしまいそうです。

橋本:数えるときにはね、数珠を使うんですよ。数珠はある種のそろばんなんです。こうして玉の数を数えながら唱えます。8個目と22個目に小さい玉があるので、今何回目かすぐにわかるんですよ。 玉の数は108個です。108回を唱えたら100回として目印をつけることができるんですよ。1万回唱えるのに慣れても8時間くらいかかります。

編:なるほど!スゴいですね。その間はずっと正座なさるんですか?

橋本:いえ。正座ではなく、半跏座(はんかざ)という座り方ですので、足はしびれないのですが膝とお尻が痛くなります(笑)。弘法大師も若いころになさっている修行です。修行の後に妻と結婚をして高野山高校の教職員宿舎に移り住みました。子どもも生まれ、教師として19年勤めて42歳のとき、義父が体調を崩しましたので、教職を辞して妻の実家の醫王寺(いおうじ)を継ぎました。10年間お寺でしっかり勤めをはたしていた時に、私の尊敬する方が高野山の教学部長にご就任されまして、高野山へ戻ってこないかと声をかけていただきました。そこで、教学部次長とお寺の住職の2足の草鞋を3年半履いておりました。その後、教学部長を4年間つとめた後に、校長を拝命しました。

校長としての挑戦と未来への展望

編:母校の校長になられるというのはどのような心境だったのでしょうか。

橋本:感慨深かったですね。私の原点ともいうべき場所ですから。ここから私の僧侶としての人生が始まりましたから、私の校長としての課題は、高野山高校の伝統を護りながらも、新しい時代に対応できる教育を行うためです。最近では、生徒たちの進路も多様化しており、必ずしも僧侶になるわけではありません。そのため、仏教の精神を軸にしつつ、国際交流やキャリア教育を充実させることに力を入れています。

編:時代に合わせた教育を行っていらっしゃるんですね。

橋本:たとえば、ロサンゼルスの高野山別院のご協力を得て、セントモニカ・カトリック・ハイスクールとの国際交流プログラムを実施し、生の英語教育を始め、異なる宗教の価値観を学ぶ機会を提供しています。仏教とキリスト教という異なる背景を持つ生徒たちが対話をすることで、相互理解を深める貴重な機会となっています。また、現代の生徒たちは情報過多の中で多くの選択を迫られています。そのため、キャリア支援にも力を入れ、卒業後に自分の道をしっかりと歩めるようなサポート体制を整えています。

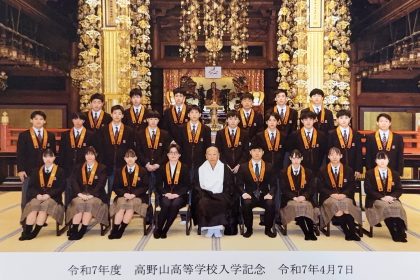

校長として:R7入学式を終えスポーツコースの生徒と

未来の生徒たちへ

編:最後に、未来の生徒たちへのメッセージをお願いします。

橋本:どんな環境におかれても、自分の可能性を信じてください。私自身、最初は自分に何ができるのか分からず、試行錯誤を繰り返してきました。しかし、多くの経験を経て、今こうして皆さんを導く立場に立つことができました。どんな道を選んでも、その経験は決して無駄にはなりません。自分の道を信じて、前に進んでください。また、仏教の教えは決して遠いものではなく、日々の生活の中に活かせるものです。人との関わりを大切にし、自分自身の成長を楽しんでください。高野山高校は、そのための学びの場であり続けます。

【完】

取材:編集部

橋本真人氏プロフィール

大阪府岸和田市出身

1985年 高野山大学文学部密教学科卒業

現在 高野山高等学校校長、高野山真言宗醫王寺住職

高野山高校 公式サイト https://www.koyasan-h.ed.jp/

取材を終えて

橋本校長のお話を伺い、柔道少年から仏教の道へ進むまでの転換点、アメリカでの挑戦、そして教育者としての使命感に触れることができました。幼少期の厳格な教育が基礎となり、高野山高校での学びが人生の転機となったこと。そして、国際的な視野を持ちながらも、日本の伝統を大切にする姿勢が印象的でした。

特に、「どんな道を選んでも、その経験は決して無駄にはならない」という言葉が心に響きました。私たち一人ひとりが自分の可能性を信じ、未来へ向かって歩んでいくことの大切さを改めて考えさせられる取材となりました。